Чтобы постирать одежду, современная хозяйка может нажать несколько кнопок на стиральной машине и отправиться пить кофе, погулять, пойти на работу или в гости. А вот наши предки, чтобы постирать одежду и другие домотканые вещи, прилагали немало усилий. Как это было и какие принадлежности для стирки использовали в ХІХ-ХХ веках — в нашем материале на poltava.one.

В древности стирали и гладили одежду именно женщины, хотя эта работа была очень тяжелой, отнимала немало времени и сил. Недаром говорят, что слово «праля» происходит от «прато», что означает «бить», «давить», «выжимать» и имеет подобные варианты во многих языках. В Средневековой Европе прачки работали с раннего утра до поздней ночи в любую погоду. Такая работа считалась крайне тяжелой. И доказательством тому было то, что в XIX веке женщинам, арестованным за проституцию, присуждали исправительные работы посредством труда прачкой.

В Украине, и в частности в Приднепровье, стирка легкой работой тоже никогда не считалась. Женщины стирали чаще всего во дворах и у водоемов, раз в месяц или около того. Для этого выделяли специальный день, чтобы не отвлекаться на другие заботы. Ведь процесс был трудоемким, а другой работы в хозяйстве всегда было немало.

Жлукто — стиралка XIX века

Сегодня чуть ли не у каждой хозяйки есть современная стиральная машина. А вот в древности женщины очень радовались, если в хозяйстве имели жлукто (ещё одно из распространенных названий — золонка). Это был старинный высокий деревянный сосуд, своего рода цельная кадка, выдолбленная из ствола дерева, которая не имела дна. Для изготовления жлукта часто использовали бревна липы и ясеня. Жлукто стояло в амбаре или в сенях, через которые заходили в дом, вместе с другими орудиями труда (подобную экспозицию можно увидеть в Музее народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав», а именно в доме, который был построен в первой половине XIX в. в с. Ерковцы Переяславского уезда Полтавской губернии).

К примеру, хозяйка выносила во двор жлукто, ставила прямо на траву или в какую-нибудь емкость. Сначала женщина клала в жлукто немного соломы, тогда слоями одежду, которую надо постирать, тщательно пересыпая ее золой (то есть белым просеянным пеплом). В конце снова клала немного соломы. Потом хозяйка брала из печи кувшин кипятка и выливала в жлукто на белье. На рогачах приносила взятый из печи горячий камень и клала сверху для поддержания температуры. Наполненное жлукто накрывали рядном. Оттуда валил пар, а внутри в нем клокотало и булькало. Через пару часов все стихало. Под жлуктом виднелась лужа теплой воды…

Сверхусилие для белого результата

Впоследствии работа по стирке продолжится. А пока стоит сказать, что золой наши предки пользовались еще со времен Киевской Руси и до XIX века. И историки говорят, что они отбеливали одежду не только с помощью золы, но еще простоквашей, даже мочой или просто разослав ее на траве, чтобы использовать как естественный отбеливатель сочетание поступающего из нее кислорода и солнечные лучи.

Зола же (прежде всего получена в результате сжигания лиственных пород деревьев), как и моча являєтся щелочью. А щелочь хорошо помогала растворять грязь и избавляться от нее.

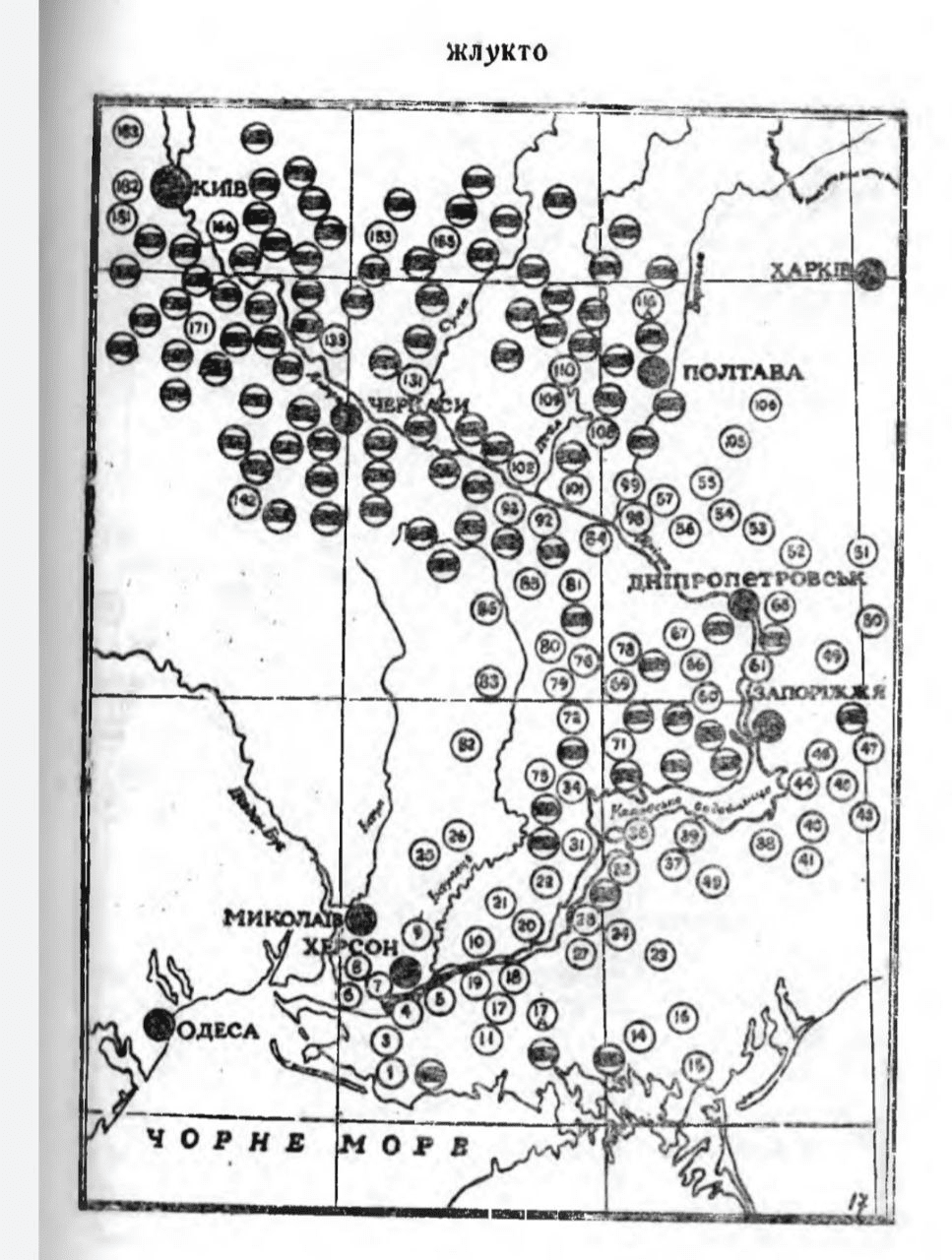

И интересные данные по жлукту. Согласно изданию «Лингвистическая география Приднепровья» автора В.С.Ващенко, название «жлукто» было зафиксировано в 92 населенных пунктах Приднепровья, в том числе и много где на Полтавщине. В этом издании 1968 года говорилось, что жлукты исчезли из употребления без идентичной замены из-за жизненных реалий. Ведь наступил такой этап развития материальной культуры, когда устарел и в конце концов активно пришел в упадок процесс золения. А вываривание белья рекомендовали уже в современных специфических сосудах выварках.

Для набирания воды из колодца, как отмечалось в вышеупомянутом издании, на тот период использовали почти единственный удобный для этого сосуд — металлическое ведро. Само название «ведро» вытеснило все предыдущие — “цебер”, “цебро”, “цеберка”, “бадя”, “бадія”, “корба”, “кобка”, воцарившись в живом народном языке Приднепровья. Однако слово «цеберка» до сих пор можно услышать на Полтавщине.

Так стираем же дальше! Позоленное белье женщина клала в ведра, устроив их на коромысло. Его придерживала одной рукой, а в другую брала прачь и несла все к реке, озеру или другому водоему. Часто на них оборудовали специальные кладки-помосты, чтобы можно было отойти на определенное расстояние от берега, разместиться над водой и стирать.

В водоеме белье очень хорошо выполаскивали. Потом на камнях его изрядно выбивали прачем. Прачь, праник или еще пральник – это деревянный валок для выбивания белья во время стирки. У него была ручка и рабочая поверхность — гладкая или ребристая. Бывало, пральники делали в виде какой-то фигуры и украшали их резьбой. Назначением праника, который хозяйка держала в руке, было сильно выбивать белье, от чего грязь отставала.

После золения, полоскания и выбивания праником одежда становилась белой как мел. Дальше ее надлежало высушить. Выстиранное хозяйка могла вывесить на плетень, на веревки или просто разложить на траве, чтобы сохло под лучами. Сохнущее на солнце полотно становилось идеально белым дней на 40.

На рубелях и стирали, и музыку играли!

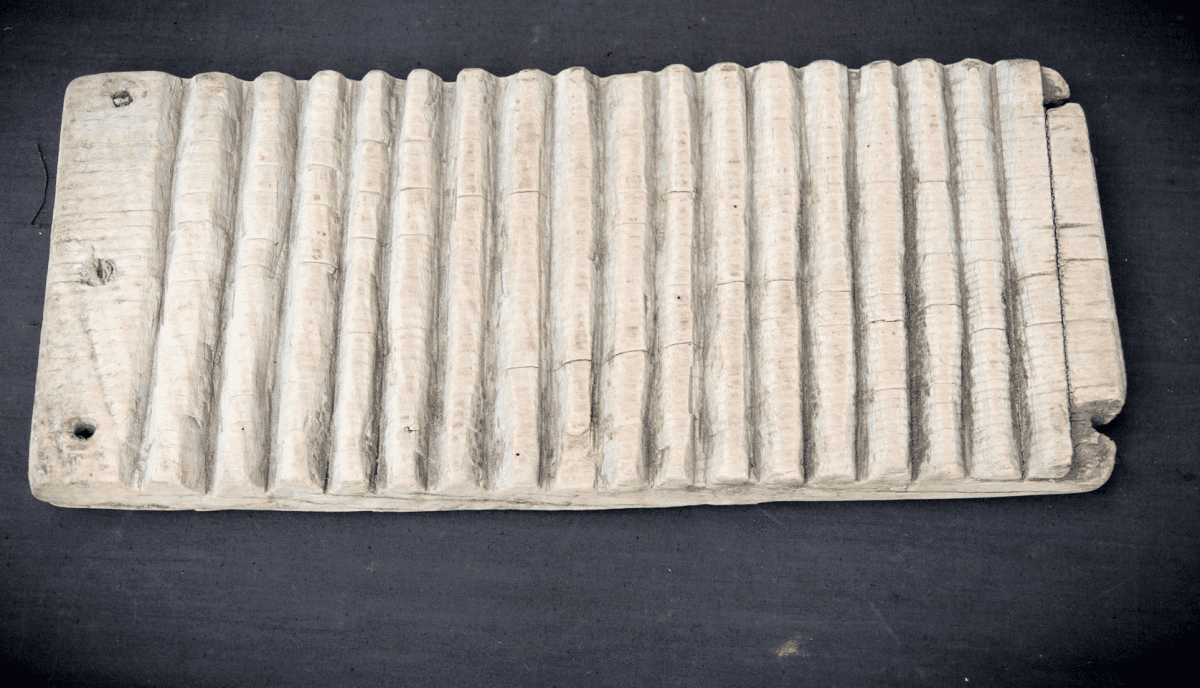

А выстиранное и высушенное еще не помешало бы погладить! Это делали в доме. «Утюгом» в XIX — начале ХХ века служил рубель. Это деревянная доска, продолговатая, толстая и узкая. Один ее конец делали в форме ручки. На одной из сторон вырезали “зубы” — поперечные зарубки. Другую сторону оставляли гладкой или украшали орнаментом так же как и праник.

Гладильный рубель применяли только в паре со скалкой (той, что для кулинарии). То есть на скалку плотно наматывали белье, при этом хорошо расправляя его руками. А тогда по сформировавшемуся свертку выкачивали рубелем. Таким образом одежда расправлялась. Катали скалкой по рубелю, опирая их на жесткую поверхность, при чем нажимая максимально сильно. Ребристая сторона рубеля разминала жесткую после стирки ткань и ликвидировала помятости. Пользовались рубелями до появления первых примитивных утюгов.

Рубели можно увидеть не только в музеях городов и сел Полтавщины, но даже у некоторых крестьян на чердаках. Интересно, что в некоторых случаях рубель применяли как музыкальный инструмент (по нему водили ложкой, палочкой или скалкой для появления звука в проявлении трескотни). Рубели иногда даже специально для этого и производили. Музыкальный рубель от бытового отличался тем, что имел внутреннюю резонаторную полость. А еще рубель не просто украшали витиеватыми узорами, но и преподносили в подарок. К примеру, завидный парень мог подарить рубель девушке на выданье, вырезав на нем еще и инициалы избранницы.

Ночвы и стиральная доска — очередные «новации»

Первые доски для стирки у наших предков появились только в XIX веке. На широких и плоских деревянных пластинах с ребристой поверхностью тоже было стирать нелегко, настойчиво тря белье поперек зарубок. Первую стиральную доску с металлической рифленой вставкой в 1833 году запатентовал американец Стивен Руст, но к нашим хозяйкам она попала далеко не сразу после этого.

Особым прорывом было появление мыла для стирки. Хотя до этого для получения мыльного эффекта наши предки использовали сок бузины и другие растения. Мыло в XIX веке не было диковинкой, но было стоимостным приобретением. Когда оно появилось в достатке, а не как роскошь, грязные вещи начали стирать в деревянных корытах. Это были корытца прямоугольной формы, которые выдалбливали с помощью специальных инструментов из сплошного отрезка дерева, их потому еще называли долбанки. Кроме стирки, в корыте купали младенцев, замешивали тесто, просеивали муку и т.п. А потом в обиходе появились и корыта металлические. Их в крестьянских хозяйствах хватает и сейчас.

Стиральные предрассудки

У наших прапрабабушек существовало немало примет, связанных с стиркой. Так рубашки не вывешивали сушить против воскресенья, чтобы нечистый болезнь не наслал. На виду вывешивали сушить лучшую праздничную одежду. Рубашки цепляли возле рубашек, простыни около простыней, чтобы новое водилось. Не золили в воскресенье, понедельник, среду, пятницу и субботу, в праздники и восемь недель после крещения и шесть после праздника Пасхи. Если хозяйка намерена золить в понедельник или в пятницу, то в первый день Великого поста она выпивала три ложки воды из жлукта, чтобы не было беды. Детские рубашки и пеленки не выбивали и не выкручивали, а просто отжимали из них воду, чтобы ребенка не крутило. Не стирали в реке вещи младенцев после заката и не вывешивали на ночь. Одежду ребенка до года не выворачивали.